por Cuahtémoc Pérez-Medrano

En otra linde, se haya el filme Los Angeles del director norteamericano Damian John Harper, quien combina sus habilidades y reticencias de antropólogo con la escritura y rodaje de un cine que ensambla la ficción y el documental. Harper lanza varias apuestas, primero conforma un guión nada extraño para el imaginario que se tiene sobre la migración hacia los Estados Unidos, pero entablando un diálogo directo con las personajes y personas –no actores– que se encuentran bajo estos paradigmas. Segundo, la apuesta por la desestandarización del migrante mexicano que sólo habla español, y que en sus diálogos se escucha una cosmogonía postiza, que nos aleja del problema y anula la complejidad del tema (migración). Y tercero, Herper plantea una historia que paradójicamente elucubra tanto el tránsito como el sedentarismo del fenómeno de la migración.

No es una película que sólo intente rearticular los problemas del migrante que viaja o que quiere viajar, sino que nos entrelaza varias facetas del ser migrante, del estar en medio dentro de la realidad delimitada por el espacio del origen y el espacio a alcanzar. Sea de México a Estados Unidos, o viceversa. No es gratuito que el título de la película sea Los Ángeles, el destino supuesto, y la película sea realizada en un pueblo zapoteca. Un empalme de lugares que enuncia el estado en suspensión.

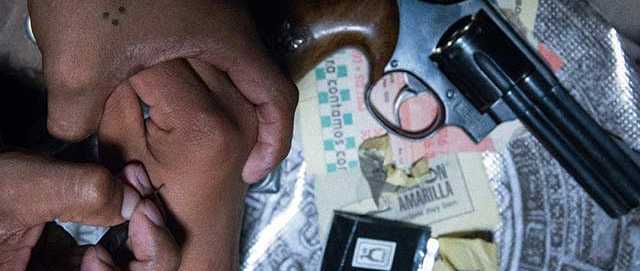

La historia es la de un joven zapoteca, Mateo, que está a punto de partir hacia los Estados Unidos, por lo que busca enrolarse con las pandillas que podrían darle seguridad en la frontera y en su viaje. Así, Mateo tiene que realizar ciertos “jales” para ser aceptado en el “banda” y viajar sin preocupaciones. Sin embargo, un “jale” excede la tolerancia de Mateo y ahí comienzan los problemas con el Danny, líder de la pandilla. Toda esta historia se desenvuelve en las fiestas del pueblo, en donde vemos regresar de Estados Unidos a casi a todos los migrantes apandillados y dislocados, y en donde observamos como las remesas revisten las viandas y los festejos.

La película no nos cuenta todo, es una película que bajo interrogantes va construyendo la complejidad de los personajes, actuados por miembros de la comunidad zapoteca Santa Ana del Sur, quienes en la representada incertidumbre dotan a la historia de un suspenso constante. La ausencia de violencia tan explícita también ayudan a generan en el espectador expectativas y suspenso.

Los Ángeles toma distancia de esos dramatismos simples, donde discurso fílmico exagerado de pandillas, migración, violencia y demás lugares comunes enturbian y simplifican el tema. Si acaso debe hallársele máculas sería el constante debate entre el ojo antropológico y el ojo fílmico, que en ocasiones muy pocas llevan al espectador unas imágenes costumbristas. Pese a eso, un aplauso sincero.

Como apéndice se añade una pequeña entrevista con Damian John Harper, para conocer no sólo Los Ángeles sino también los chamucos y querubines.

Cuahtémoc Pérez-Medrano: ¿Cómo se empalman los caminos de tu propia historia con la historia que cuentas en Los Ángeles?

Damian John Harper: Era el año 2000, más o menos, y había yo estudiado antropología. Llegué a Oaxaca por amigos, y para conocer. Andaba yo buscando una manera expresar ese interés por las culturas. Lo que tenía yo seguro era que no quería ser parte de la academia que genera estudios o informes científicos, me parecía inútil ese medio, ya que uno investiga, investiga e investiga y sólo pocas personas pueden acceder y entender lo que quiero decir. Yo quiero que mi mamá, mi abuela y mis amigos me puedan entender. En algún momento y por influencia de un tío fotógrafo, pensé que la fotografía por su capacidad de contar historias podría ser la manera comunicar y compartir lo que me han regalado las culturas que conozco, porque conocer una cultura es un regalo.

Pero fue hasta el 2005 que aquí en Berlín me acerqué al cine, y se me encendió una luz, ahí yo encontré la única manera de comunicarme y expresar lo que quería. Yo sabía que con mis experiencias en Oaxaca tenía algo que contar, pero no quería hacer un otro documental y ya. Al inicio en mis trabajos primeros si me interesó el documental, pero nunca vi tajante la división entre ficción y documental. Simplemente es cine, la imagen y el sonido. Por ello me esperé un poco más para desarrollar este proyecto.

C. P-M.: Antes de comenzar a conversar sobre Los Ángeles. Háblame un poco de tus trabajos anteriores. Por ejemplo, qué tan importante ha sido utilizar no actores en tu trabajo previo; o cuáles y cómo eran las historias que querías narrar.

D. J. H.: Siempre he tenido un fuerte interés a conocer otras culturas, interactuar con otras personas y así me preguntaba la manera de cómo contar sus historias. Como dije al inicio ,empecé a trabajar en algo así como documentales con personas que conocía, y mezclé la ficción como medio de protección por ejemplo, hice un documental en Nueva York sobre unos hombres que viven el barrio chino, y cada quien tiene su sueño americano y distintas maneras de realizarlo; uno es latino, y dos europeos el uno del oeste y otro del este, los tres para lograr sus objetivos habían tenido que incurrir en ilegalidades. Así es que estas personas, que conocía desde hace mucho tiempo, me dijeron: “Sí hacemos la película, pero yo no puedo ser yo”, entonces comenzamos juntos a crear los personajes con historias similares pero ficcionales para contar y no contar su historia, para protegerlos de alguna manera. Pero no es algo que sólo ellos hacen, nosotros también cambiamos nuestras versiones de nosotros mismos, según quien sea el espectador modificamos nuestra historia, el presente influye en la manera de contar el pasado.

Por eso al utilizar no actores se hace una mise-en-scéne, y se consigue no sólo actuaciones sino reacciones y versiones de sus propias historias, eso me agrada. Es algo que podemos ver en el cine desde hace mucho tiempo, en el neorrealismo italiano como en La terra trema de Visconti (1948), un gran descubrimiento para mí, algo que yo quería asimilar y después llevar con mi propio discurso; y de ahí también estuvo el cine de los hermanos Dardenne quienes me mostraron como los problemas individuales que se tornan globales. Partiendo de estos personajes sentí que tenía una dirección hacia donde ir, hacia donde trabajar para conseguir mi propia voz.

C. P-M.: ¿Cómo trabajar esto en películas como Los Ángeles?

D. J. H.: Primero tuve que ceñirme una estructura y después dejar claro que la idea en la película era que los personajes nos contaran las historias a su modo. Es decir, no iba a pedirle a Tenoch Huerta que aprendiera zapoteco tan rápido, aunque me encanta su trabajo, no lo veo ahí, prefiero lo que me puede ofrecer Mateo, interpretando su versión de sí mismo. Además buscaba dotarle al filme un lugar desde los actores de la historia. Ya era demasiado, que yo fuera de Estados Unidos y que los productores fueran alemanes. La historia necesitaba ser contada por los que mejor conocen su historia. Fui al pueblo y como siempre les pedí su permiso y su ayuda para construir esta historia que hiciera parecer lo más cercano a su realidad. En una plática presentaba yo la idea general de la película, lo que me importaba contar en una escena, y sin guión trabajábamos la comunidad y yo los maneras de llevarlo a cabo. Esto lo hacia dentro de la comunidad zapoteca como en la comunidad de las pandillas, en ambos casos me documenté, pero cada persona es distinta, cada historia se experimenta de forma distinta en ambas comunidades.

Lo que yo busco en el cine, es que la película sea un viaje, que me lleve a un mundo diferente, y si la película no me involucra y no me cobija, me bloqueo, por eso en la película se habla zapoteco, por eso mi cámara está detrás de los personajes. Eso no le gusta a mucha gente.

C. P-M.: Sin embargo, ese creo que es uno de los aciertos de la película. De hecho a mí me parece que en el mismo ambiente que nos propone el filme, de intimidad, de casa, en algunas ocasiones las tomas abiertas están demás y me parece que caemos en esos paisajismos costumbrista de postales bonitas.

D. J. H.: (Risas) Pues fíjate que eso es curioso. Pero creo que tiene que ver con la apertura que tiene uno con las maneras de contar la historia. Generalmente la gente se cierra, y pide ver tal cosa, pero a mí no me importa el close up del guajolote, o del comal, o sea las historias del mexican curious ya la hemos visto, yo me quiero focalizar en esas personas y sus historias. Son tomas por necesidad de los dramas personales, creo yo, por ejemplo, yo quería entrar al rodeo para grabar más de cerca el al jinete y la bestia, seguir con la idea de ese purgatorio que viven el personaje pero la gente me decía que estaba loco, que el animal me iba a matar. De ahí que la cámara para la toma se quedó en la barda.

C. P-M.: Vamos a regresar a la Berlinale. ¿Pudiste ver otras películas? ¿Cómo fue tu experiencia en este festival?

D. J. H.: Bueno sólo vi una película que se llamaba The Docks of New York, de los años 20, fue una película muda, fue presentada con piano y todo. Me encantó. Mis padres son neoyorquinos y mis abuelos emigrantes llegaron por ahí y allá vivían. Con la película me imaginé a mi abuelo trabajando ahí en el puerto (risas), pero más no pude ver, es una lástima. ¿Sabes? La Berlinale es un evento también para promocionar lo que se hace aquí en Alemania, así es ya no tuve el tiempo para ir a otras cosas. Y es que además no estaba preparado para presentar una película, y nuestra película es tan chiquita tan especial que dentro del festival creí que a nadie de la prensa se iba a interesar. Pensé, los mexicanos me van a matar y los alemanes van a escribir una crítica mala porque a lo mejor no la entendieron completamente. Pero fue justo lo contrario, los americanos me mataban me decían que no era tan buena como Sin Nombre (Fukunagua, 2009), que por demás es malísimo. Y luego a los franceses y los alemanes les gustó mucho. Y los mexicanos la recibieron muy bien. Yo suponía que me iban a decir que con qué derecho hablo yo de una cultura que no es la mía. Pero no, y fue un gran honor.

C. P-M.: ¿Tú crees que Los Ángeles se proyectará en México?.

D. J. H.: Ojalá. O sea ahora se busca la distribución mundial. Ya hay varios festivales que nos han invitado, pero ya ves que siempre el problema de organización y de planeación de entre el dónde querer proyectar la película, y dónde poder presentarla. No es un problema sólo mío, tengo amigos mexicanos realizadores, que les cuesta mucho trabajo encontrar dónde proyectar la película, hay pocos lugares que se arriesguen con este tipo de cine.

Yo no sé en cuál festival, pero a mí sí me gustaría presentarla pronto en México. Yo por mi parte, estoy seguro que en cuanto pueda voy a presentar la película a Santa Ana, Oaxaca, colgar una sábana, y vamos verla, a charlar mucho, a reír, a llorar, a discutir. Como siempre, habrá personas que estarán muy de acuerdo con la película y otras que no tanto, pero es lo que le da la vida a un pueblo y al cine.

C. P-M.: ¿Tienes ya una idea de otro proyecto en puerta?

D. J. H.: Sí, una historia basada en experiencias personales en el suroeste de los Estados Unidos, que son anteriores a mi viaje a México. Es la historia de un joven de origen indígena que después de Irak, regresa a su pueblo en los Estados Unidos, para investigar las razones del suicidio de su hermana. Ahí se confronta con la imagen de su abuelo y los 500 años de opresión y colonialismo. El tema central es la familia y la cultura. Y de confrontar la historia que se nos cuenta como niños y la cual es la historia de injusticias de estos pueblos. Por ahora el guión está en su tercera fase de escritura. A pocos días antes de la Berlinale nos avisaron que podríamos empezarla para el 2015. Así que estoy emocionado por el trabajo de investigación y de escritura que nos está esperando y me alegro mucho.

C. P-M.: ¿Cuáles son los desafíos de esta nuevo proyecto en comparación con Los Ángeles?

D. J. H.: Básicamente, voy intentar lo misma idea anterior de mirar desde el interior del pueblo, con non actors. Pero ahora sí me gustaría tener algo así como un mentor que conozca la historia de estos pueblos indígenas, algo que creo que no tuve en Los Ángeles, para que me ayude a contar las historias. Pero en realidad hasta que no estemos en el pueblo no puedo saber que son los desafíos. Creo que cada proyecto es un nuevo desafío, pero lo que sí te puedo decir es que jamás voy a poder volver hacer una película como Los Ángeles, fue muy cercana a mí. Pude llegar a conocer una cultura, y pasar mucho tiempo con ellos. Y lo que sí puedo decir también es que son distintos los tipos de comunicación que tengo con otras comunidades, en ocasiones no es necesario permanecer con la gente para lograr relaciones entrañables. Para el caso de Los Ángeles fue una experiencia que estuvo presente en mi vida a su modo, pienso, que sólo fue posible por la gente a mi alrededor.

26.02.14

Comenz√≥ su doctorado en Suiza y lo termin√≥ en Alemania, en la universidad de Potsdam. En el entretanto ha vivido en Suiza, Holanda, Francia, Portugal, Alemania, Italia y Malta. Ha trabajado como mesero, botarga, tablajero, conductor de tren, vendedor de cr√©ditos, plomero, jardinero, profesor de espa√Īol, cocinero, b....ver perfil