por Iranyela López y Amado Cabrales

El Gran Hotel Budapest (UK-Alemania, 2014) es una historia dentro de una historia, dentro de una historia enmarcada por el rectángulo de una sala de cinematografía. El gran artífice de los espacios oníricos y los paneos, Wes Anderson, nos abre las puertas nuevamente a este mundo nostálgico e ilusorio, a una vida en colores pasteles y personajes salidos de la tradición de la caballería medieval (o de los mismos califatos suníes), personajes que buscan contra toda adversidad tratar de mantener los lazos de amistad y el amor como estandarte contra la tragedia.

Tres tiempos: un lugar, una tumba, un escritor. Frente a una cámara, un novelista explica la fuente de su inspiración: sus vivencias y las vivencias de otros desplegadas frente a él con cierto aire de complicidad, como si supiesen que la supervivencia de su historia depende de tan sólo narrarlas. Su libro, “El Gran Hotel Budapest”, contiene las historias de las memorias de los habitantes y paseantes del emblemático lugar, tomadas de un encuentro en el propio hotel, siempre a la vista del cuadro pictórico, “Muchacho con manzana”. Está narrada en 1ª persona, primero en un ambiente situado en 1968, cuando “el autor” de la novela (Tom Wikinson) recapitula una historia contada por un joven colega (interpretado por Jude Law) quien pasa un periodo en el viejo hotel. Los eventos principales se desarrollan en su mayoría en 1932 y son narrados al escritor joven, quien los transmite desde 1968, mismos que son plasmados en el libro, el cual lee, en la actualidad, una jovencita junto a una tumba, sosteniendo el libro rosa de “el autor”.

Desde el primer plano del filme, con un estilo muy cuidado a partir de la persuasiva, dulce (pero no sacarina), seria (pero no cansada) tipografía egipcia Archer serif losa de los créditos, Anderson nos va sumergiendo en una depurada novela de estructuras enredadas, de narrativa en cuadro que juega tanto con el espacio como con el tiempo, con un estilo teatral, tragicómico. La película está enmarcada por la variación fotográfica de formatos que revelan e identifican tres segmentos temporales según la época en que se narra. Como referencia, en los años 70 se utilizó una relación de aspecto de 1.85.1, y en los años 60 se utilizó un 2.40.1 anamórfico, formato muy utilizado para películas espectaculares o cuyos decorados y fotografía tienen gran importancia. En "Hotel Budapest", para las secuencias de 1932 se utilizó un formato de 1.37:1[1] que subraya el perfil planimétrico del two-shot. Esta relación de aspecto brinda las posibilidades de recrear una composición seductora; disfraza el espacio haciéndolo ver más amplio de lo que en realidad es. Una sensación de que estamos mirando de lejos a un mundo cerrado que a veces nos mira. Según comenta el cinefotógrafo, Robert D. Yeoman (Moonrise Kingdom, 2012 & Viaje a Darjeeling, 2007) él jamás había utilizado este formato para una película[2].

La reciente película de W. Anderson es la historia de Zero, pero también es la historia del mejor y más grande concierge del mítico Hotel Budapest y la amistad que nace entre ellos, formada y leída en las páginas del libro del “autor”, en donde la lucha por una herencia, el robo de un cuadro y la Europa de entre guerras no son suficientes para doblegar al amor y belleza como estandarte. Se trata de la narrativa que se liga a un espacio, el cual es testigo y protagonista a la vez, es la historia del último remanso de una época apagada, del último bastión de un ideal y el recuerdo de un amor. La película es el espacio de una mítica inexistente, la cual solo tiene cabida en la imaginación y en el celuloide.

Wes Anderson conjuga la trama en el gran Hotel Budapest por medio de un oxímoron, entretejiendo la angustia y la alegría. Una vez más funde, en esta expresión fílmica, experiencias diversas y opuestas. Si el oxímoron es una figura retórica constituida por un sustantivo y un adjetivo que se vinculan en un contexto abstracto, el sustantivo en las películas de Anderson son la penetración del espacio y, particularmente en este filme, la poética de un hotel.

La imagen se vierte en la estética de los objetos, como formas anestésicas del tiempo que van arrastrando a la imaginación a través de los movimientos y la presencia física de sus personajes-adjetivados sobre el espacio. Y digo anestésicas porque envuelven la forma del argumento de tal manera que seducen, sorprenden y excitan tenazmente nuestra atención (o consciencia). Los escritores del Barroco tuvieron predilección por esta figura retórica y en sus textos abundan los oxímoros. Lo mismo sucede en la arquitectura estética de El Gran Hotel Budapest, la trama produce un efecto de misterio, profundidad y densidad estilística.

La característica de los encuadres y movimientos en el universo de Anderson, independientemente del formato, se da mediante ángulos perpendiculares, lineales y equilibrados con travellings horizontales, en donde la acción se enfatiza y cambia el ritmo cuando se rompe esta operación geometría con algún incidente.

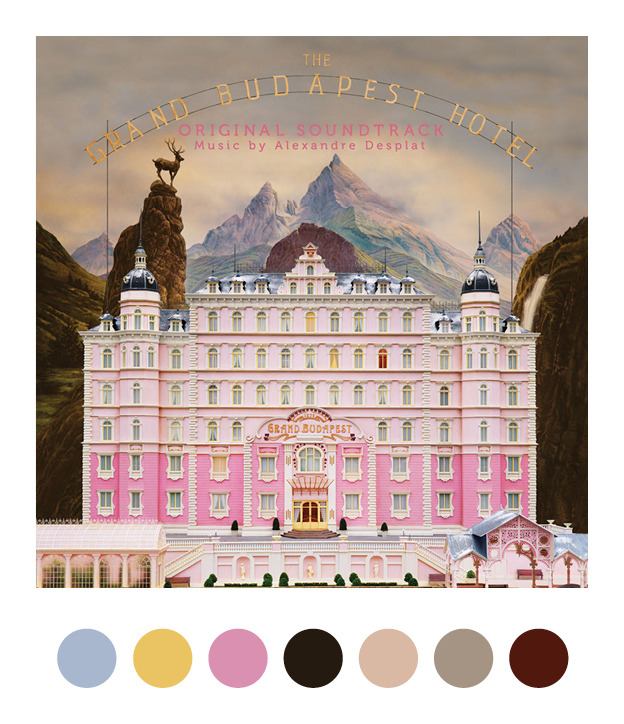

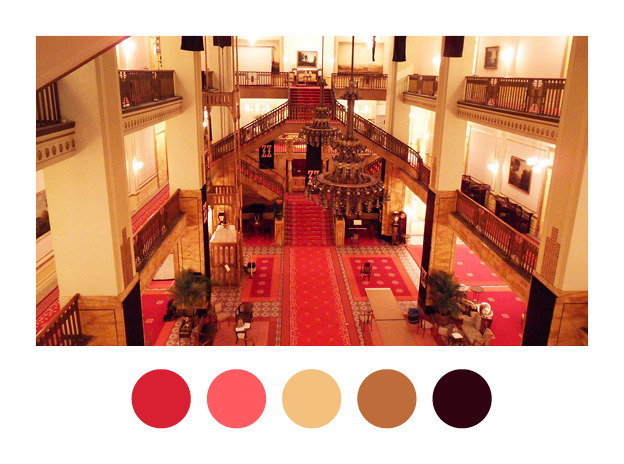

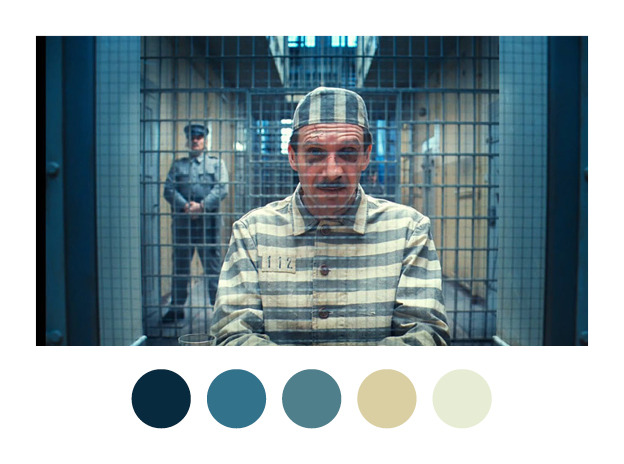

Todas las películas de Wes Anderson tienden a aparecer con tonos color piel, sin embargo en este filme vemos el espectro un poco menos saturado. Las emociones se dejan de atiborrar con las tonalidades. La elección del color morado de los uniformes del hotel es un tono pomposo, delicado y fresco. Es un color que surge de la energía del rojo cálido y la estabilidad del azul frío. Concuerda perfectamente con la personalidad del gran conserje, Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), y el joven del vestíbulo, Zero (Tony Revolori). Connota realeza, poder, lujo, ambición. Se asocia también con nobleza, sabiduría, creatividad, humor, magia y sensibilidad.

Países inexistentes de Europa del este, castillos medievales, hoteles de lujo y un cuadro del renacimiento. La estética de los espacios es suculenta y delicada en todo detalle, es romanticismo puro, el espacio lo confirma y la narrativa nos lo ofrece abiertamente. M Gustave, el concierge, es la figura de un ideal de la caballería, el cual enaltece la lealtad, la cortesía y las buenas maneras, que se dirige con poemas a los trabajadores del hotel (los cuales comen apresuradamente mientras esto sucede) y que posee su propia sociedad secreta que protege y conserva sus preceptos, así como a sus miembros: la sociedad de las llaves cruzadas. Gustave se sabe fuera de lugar, lo sabe así también Zero cuando lo rememora, la época a la que aspira y en la que se inspira terminó hace mucho, probablemente solo existió en la mente de quienes lo soñaron posible. Persiste entonces la nostalgia que toca a todos los demás soñadores a partir de la creación del espectáculo que se recrea en el libro, que se recrea en el celuloide: Wes es el concierge de este espacio soñado, nos lleva de la mano a su castillo de naipes.

Sus atenciones para nosotros los huéspedes se dan en el cuidado de los paneos, de la presentación de estos escenarios que semejan (o evidencian ser) maquetas de juguete. Se dan también en la inclusión de sus actores, personajes ya entrañables en el universo Belafonte[3], se da en la familia putativa que crea a partir de la amistad entre estos huérfanos (Agatha, Zero, Gustave), nos regala un suspiro, no exento de muerte y violencia, que nos lleva a fantasear, a imaginar a la joven junto a la tumba y quisiéramos también rendir nuestras llaves como señal de saludo y admiración a “el autor” de tal sueño de celuloide.

Adenda

Para ver la galeria con las paletas de color del filme, dar click en la siguiente imagen.

El cine a color, desde sus inicios, represento la adhesión de un elemento de significación, al cual podía recurrir el cineasta para generar emociones contrapuntos y señalizaciones. Si bien, de manera oficial, la primera película a color fue La feria de la vanidad (EU, 1935), largometraje comercial realizado en technicolor tricromático (azul-verde-rojo), también existen anteriores en rojo-verde. Pero permanece en la memoria el grano reventado, el color saturado y el juego del blanco/negro y color en El Mago de Oz (EU, 1939), película que inicia en una granja en tono de grises y que después de un tornado gigantesco nos sumerge en el color en su expresión máxima con camino amarillo incluido.

Pocas son las ocasiones en que el color es tan evidente y trascendente dentro del argumento. Wes Anderson, desde Rushmore hasta su octavo y más reciente largometraje, se ha caracterizado por el uso del color en el diseño de sus personajes así como de sus míticos espacios (El Belafonte, la residencia Tenenbaum, el hotel Budapest). El color es fiesta de sentidos.

El punctum[4] de la película es el tono verde en la manzana del cuadro “Niño con manzana”. Una obra pintada por el autor ficticio, Johannes Van Hoytl, (en el mundo real por Michael Taylor). Aquel elemento entona con la invisible colonia, el perfume L’ Air de Panoche, sin la que Monsieur Gustave puede vivir, la cual irradia su aroma hasta minutos después de haber pasado por allí. Con un olor de dandi, con rosas de jazmín, hierba y, por supuesto, un toque de manzana verde. Es un detalle muy particular, silenciosos y siempre presente en toda la trama. El nudo con el que se desenvuelve la trama.

17.04.14

[1] Formato empleado en las películas del cine mudo y la misma empleada como estándar desde la aparición del cine sonoro hasta mediados de los años 50.

[2] American Cinematographer, 5-Star Service por Iain Stasukevich. Marzo 2014, vol.95, no. 3, pág. 33

[3] Nombre del submarino de La vida acuática con Steve Zissou (2004)

[4] El punctum de una fotografía –señala Barthes– “es ese azar que en ella me despunta”. “Surge de la escena como una flecha que viene a clavarse”. El punctum “puede llenar toda la foto” (....) aunque “muy a menudo sólo es una detalle” que deviene algo proustiano: es algo íntimo y a menudo innombrable.

Barthes, Roland. La cámara lúcida. Barcelona, Biblioteca Roland Barthes, 2009, pág. 45

@FilmeMagazine

La letra encarnada de la esencia de F.I.L.M.E., y en ocasiones, el capataz del consejo editorial.....ver perfil