por Jorge Ayala Blanco

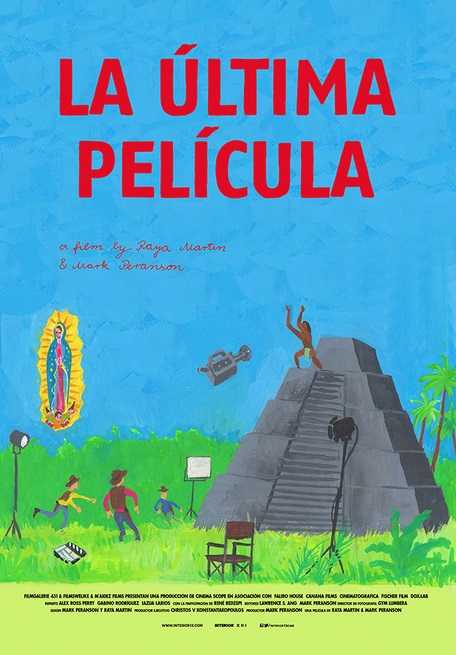

En La última película (Canadá-Dinamarca-Filipinas-México, 2013), paradójicamente fresco opus 8 del provocador neovanguardista independiente filipino de 29 años Raya Martin (Indio Nacional, 2005, Independencia, 2009, Buenas noches, España, 2012) codirigiendo con el documentalista canadiense también fotógrafo-editor del filme Mark Peranson (primer documental en solitario: Esperando a Sancho, 2008), el atildado cineasta canadiense interpretado con deliberada obviedad por un actor Alex (Alex Ross Penny) se sienta en el recodo de un bosquecillo a ingerir una taza de café ante la cámara autoconsciente y, al grito de “No creo que el cine sea un acto de creación verdadera ni egomaniaco, ni un acto sexual, ni un acto del yo, ni un acto de humor, creo que es un acto de destrucción, soy muy autodestructivo con el filme que estamos haciendo aquí, tenemos suerte porque este es el final, no sólo del cine sino de mí mismo”, comienza recorrer Yucatán en compañía de un guía y asistente de rodaje que es muy evidentemente el actor mexicano Gabino (Gabino Rodríguez) y levantando en una piquera a la guapa periodista jovencísima que hace el papel de cabaretera y actriz Iazua (Iazua Larios), para registrar sus heterodoxas visitas a egregias ruinas de pirámides prehispánicas en Chichén Itzá o Tulum, a un modernísimo museo, a un inmenso inabarcable conventos franciscano, al cementerio, a una cárcel adonde el realizador Alex ha caído por borracho belicoso para regocijo de un Gabino botado de risa que debe encargarse de sacarlo de allí, a cenotes de límpidas aguas subterráneas, al irritante carnaval de disfraces opulentos y postreras recargas de energía de los turistas yogadictos de todas partes del mundo privilegiado-civilizado para celebrar el fin del mundo del calendario maya de todos tan temido (y asistir in situ a su propia desaparición), y a la decepción de que pasada esa fecha apocalíptica nada extraño ni catártico haya pasado, ni nada sustancial haya sido trastocado, ni siquiera la voluntad fílmica de quemarse con sus propios materiales recientemente expuestos.

El apocalipsis fílmico ha sido filmado con cámaras y dispositivos de cualquier formato hoy existente (16 mm, Super 8, HD, DSUR, handicam, iphone, gopro) y ha sido montado a base de entreveradas tomas de archivo, o directamente robadas a la TV en vivo como esa monumental comida de Fin del Mundo organizada por el célebre chef barcelonés internacional René Redzepi en los jardines de un restaurante de Izamal, pero ante todo empezará de inmediato a deshacerse manifiestamente a sí mismo, a denunciarse como película en trance de ser rodada, a expulsar ab ovo cualquier ansia de ilusión ficcional (aunque también de documental puro o híbrido), a coexistir con su autodestrucción y con espacios en negro de previstas escenas faltantes apenas enunciadas por un letrero y con sus propias largas imágenes-espejo de cabeza, a desconstruirse de acuerdo con el gran plan hipercrítico-autocrítico radical del insalvable filósofo francés Jacques Derrida (como aserrar la rama en que estamos sentados, según el satirista inglés David Lodge), y eso se consigue desde el prólogo mismo donde unos pintarrajeadísimos falsos aborígenes precortesianos posan ante la lente que los graba en travelling lateral hasta detenerse demasiado tiempo en uno que de pronto estalla harto (#YaMeCansé), hasta una serie de epílogos plásticos cada vez más absurdistas, tan absurdistas y a rajatabla cultural como La última cinta de Dennis Hopper (1971) de tan infausta memoria incaica.

El apocalipsis fílmico ha sido filmado con cámaras y dispositivos de cualquier formato hoy existente (16 mm, Super 8, HD, DSUR, handicam, iphone, gopro) y ha sido montado a base de entreveradas tomas de archivo, o directamente robadas a la TV en vivo como esa monumental comida de Fin del Mundo organizada por el célebre chef barcelonés internacional René Redzepi en los jardines de un restaurante de Izamal, pero ante todo empezará de inmediato a deshacerse manifiestamente a sí mismo, a denunciarse como película en trance de ser rodada, a expulsar ab ovo cualquier ansia de ilusión ficcional (aunque también de documental puro o híbrido), a coexistir con su autodestrucción y con espacios en negro de previstas escenas faltantes apenas enunciadas por un letrero y con sus propias largas imágenes-espejo de cabeza, a desconstruirse de acuerdo con el gran plan hipercrítico-autocrítico radical del insalvable filósofo francés Jacques Derrida (como aserrar la rama en que estamos sentados, según el satirista inglés David Lodge), y eso se consigue desde el prólogo mismo donde unos pintarrajeadísimos falsos aborígenes precortesianos posan ante la lente que los graba en travelling lateral hasta detenerse demasiado tiempo en uno que de pronto estalla harto (#YaMeCansé), hasta una serie de epílogos plásticos cada vez más absurdistas, tan absurdistas y a rajatabla cultural como La última cinta de Dennis Hopper (1971) de tan infausta memoria incaica.

El apocalipsis fílmico secreta imágenes y escenas de gran poesía lírica y terminal con aliento fieramente cósmico, tal y como lo Raya lo había hecho ya en sus febriles cintas límite sobre las sangrientas insurrecciones independentistas filipinas fallidas (el radiante naïf Indio Nacional, la funeraria salvaje Independencia) o para hundir revanchistamente a la crueldad de la antigua metrópoli imperial castellana hoy lisérgicamente saboteada (Buenas noches, España), o más bien, momentos supremos, stanzas y ráfagas, como la autosaboteada contemplación de la minicapilla de un panteón nocturno mal iluminado con antorchas improvisadas que primero parecen ojos en la oscuridad de ese recinto jamás hollado por la cámara en sí, o como la secuencia solar del nado en un cenote cristalino donde la chava puede sumergirse diez veces e incluso fajar sobre la superficie con un galán guapísimo a discreción, o como el viejo maya ebrio bailando a media callejuela rural, o las ancianas aborígenes hablando de sus remotos antepasados como algo cercano, o como el ranchero escéptico leyendo en un diario la no-noticia irónica del frustrado fin del mundo, o como las crispadas versiones rituales de entonar antifolclóricamente La Llorona de Azul Celeste, o como el simulacro de un sacrificio humano ¿caníbal? sobre un monumento meritense a la luz del día y con la participación de todos el equipo de rodaje en torno a un Gabino sacerdotal en verdad iluminado para dejar con todo imborrables huellas de pintura roja sobre el suelo, como la acción de gracias públicas que emite el solemne rollerismo director-intérprete a sus actores y a su equipo técnico tan atento a cuanta jalada genial o pedestre se le ocurra, y sobre todo como la presencia recurrente del fuego, el fuego incontrolado, el asperjado fuego, el fuego que carboniza los trozos de película impresa en una fogata junto a la playa cuyas corrientes tintas de sangre residual seguirán fluyendo pese a toda destrucción concertada o desconcertada, fluyendo y fluyendo hasta el fin de los tiempos, por donde sin embargo aún alcanza a navegar una barca más allá de los discursos y de las veletas retadoras del viento y de los fantasmales arbustos esqueléticos y de los túneles entenebrecidos que siempre permanecerán a la orilla de la resurrección autodestruida.

Y el apocalipsis fílmico se afirma finalmente como una melancólica reflexión hiperdecadente sobre la extinción del celuloide (vuelto ya nostalgia de sí mismo) por el arribo del digital, si bien de alguna innombrable manera esperanzada, a contrapelo del aniquilamiento aguardado y sobre el resplandor del término último del cine, irrefutable, victorioso en añicos, a partir de su imposibilidad de ser, metaficcionalmente hablando, más original que la congestión de sus significantes a priori renunciando a estructurar sus significados, invirtiendo la infinita imperfección del mundo en perfecta finitud de su realidad testigo.

24.11.14

Esta crítica ha sido publicada previamente (lunes 17 de noviembre de 2014) en el espacio que El Financiero Bloomberg, en su versión on line, le da al maestro.

Crítico de críticos, entre los críticos, para ellos y en contra de ellos, publica ahora todos los lunes y desde 1989 en El Financiero una crítica siamesa sobre el estado de las cosas en el mundo de los estrenos cinematográficos. Autor de tesoros bibliográficos (actualmente incluso electrónicos) a propósito de e....ver perfil