por Adriana Bellamy

De Manoel de Oliveira a Hong-San Soo, de Khustiev a Varela, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, en su sexta edición, nos ofreció, como cada año, algunas formas recientes del cinematógrafo, aquella denominación que Cocteau y Bresson utilizaban para diferenciarlo del “cine”, esclavo de la industria y del espectáculo comercial generalizado.

Dada la multiplicidad de títulos y la improbabilidad de tener una pluma que sea capaz de dar cuenta de los filmes en su totalidad, trataré de realizar un ejercicio de-mostración mediante una de las películas nodales, reveladora a mi parecer, de ese cinematógrafo no agonizante sino desbordante, inasible, que lo quiere todo.

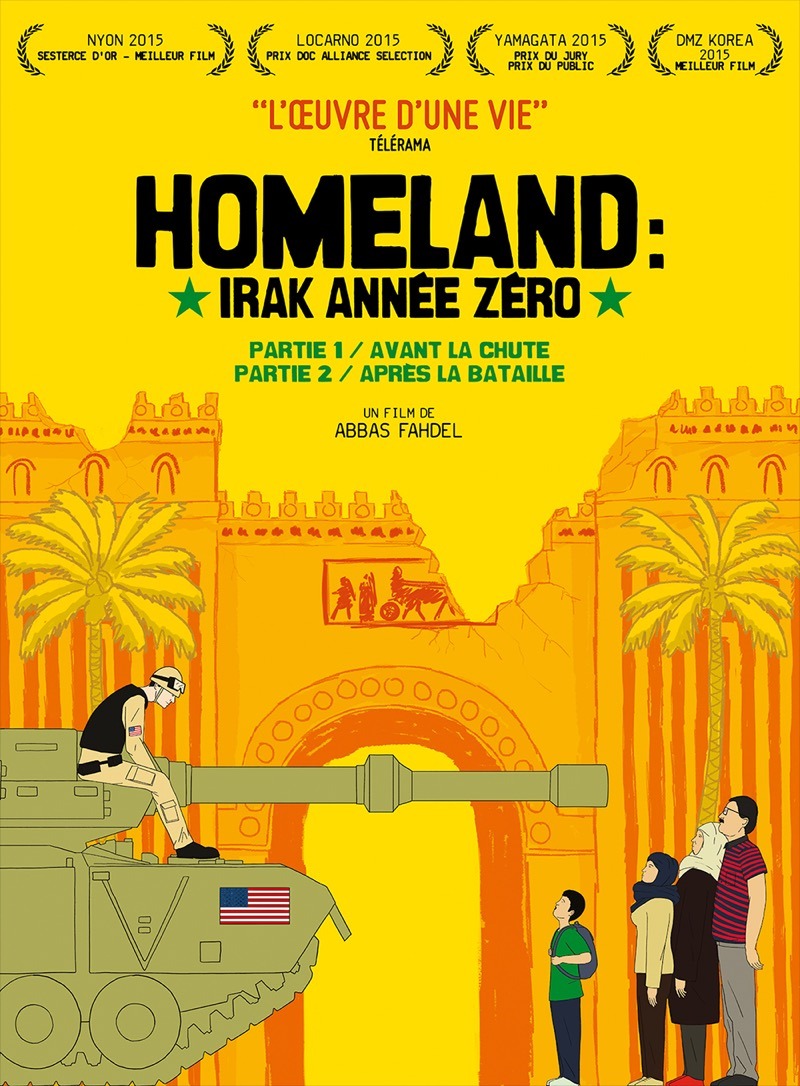

Patria, año cero

En su más reciente entrega, Abbas Fahdel regresa nuevamente a sus orígenes, elemento que subyace en toda su filmografía (Regreso a Babylon, 2002, Nosotros los iraquíes, 2008, etc.), con un documental dividido en dos partes (cuyo material de filmación fue retomado por el director diez años después): Patria, año cero enuncia uno de los principios de esta forma fílmica: capturar un fragmento de tiempo vivido, donde el testimonio y la memoria se funden en un intento de comprensión, aprehensión de lo real, en este caso, de lo indecible.

En la primera parte, titulada “Antes de la caída”, vemos surgir la esfera doméstica mediante el plano de acercamiento a un gato, toma que podría parecer superflua, pero que para Fahdel tiene la intención de retratar la cotidianeidad desde el inicio.

Al utilizar el zoom hacia atrás y enmarcar al gato detrás de las rejas de una ventana se articula el espacio del hogar, eje de esta parte de la película y condición de posibilidad de la segunda parte. A partir de ese momento, el espectador participará, como viajero inmóvil, de una cultura en muchos sentidos lejana y omnipresente, representada en el diario acontecer de esta familia, inmersa en un relato retrospectivo que pone en duda las representaciones mismas de la guerra.

Si bien ésta ha sido una de las preocupaciones claves de la forma documental —la voz humana como testigo de un tiempo y una sociedad, membrana de la historia que actualiza la crítica desde Resnais (pensemos en Noche y niebla, por ejemplo) hasta Lanzmann—, Fahdal desplaza las fronteras entre subjetividad y objetividad, al establecer la mirada como un dispositivo de interlocución con la imagen, con el acontecimiento y consigo mismo.

En Patria… se quiebra el distanciamiento sensible del cineasta con su tema al filmar a su propia familia (cuyo centro-guía será su sobrino de 12 años, Haidar) en las actividades del día a día, preparándose para la invasión norteamericana del 2003, evocando las simientes de una sociedad en vías de desaparición.

En la alternancia entre una cámara inquieta y sus tomas con límites móviles —distintos ángulos del plano habitación, zooms al horizonte o a una tabla de picar, movimientos circulares de 180° desde el amanecer en los techos de Bagdad, donde el mundo se expande y encoge a la vez, o en la rotación de paisajes, como el de las ruinas en la ciudad de Hit, a orillas del Éufrates, con vestigios de conflictos bélicos anteriores, etc.— y una cámara fija —que retrata la ubicuidad del aparato televisivo con la figura divinizada de Sadam Hussein y el relato bélico adecuado a los propósitos del poder político-militar-financiero—, el realizador recrea una acción pasada, un modo de percepción a nivel individual, donde la realidad presentada en pantalla es un acto de militancia, de combate político que no llega a ser propagandístico, ni abiertamente ideológico, al otorgarle rostro a una enunciación hasta ahora ignorada o poco conocida.

Fahdel va más allá de la curiosidad audiovisual, pues se vincula afectivamente con la imagen y sus fantasmas en una búsqueda que documenta no sólo la presencia física del otro, sino la propia. Las imágenes sucesivas en la película figuran en su materialidad, elaborando la visión de un mundo que en ocasiones anteriores ha sido interpretado por otros como el conveniente simulacro mediático, creado a partir de las ficciones fílmicas hollywoodenses (desde los Eastwood, hasta los Bigelow), representaciones que, finalmente, han determinado el régimen de creencia del espectador al proponer una imagen única, adecuada, sin distensiones.

En franca oposición con aquéllas, Fahdel nos ofrece la imagen como evidencia y necesidad, una imagen centrípeta que rebasa las fronteras de su propia composición. Como se manifiesta en un momento clave del filme cuando, después de una serie de escenas donde hemos observado el preámbulo de la llegada del conflicto (poner a secar el pan, ir por provisiones, cavar un pozo para anticipar la falta de agua, etc.), Haidar refuerza la cinta adhesiva utilizada en la guerra anterior para proteger las ventanas. En este descomponer una acción para tratar de entenderla, el director devela que la historia de una familia es la historia colectiva; los pequeños efectos, las intenciones nos hacen partícipes del diálogo entre presente y pasado, testigos de una realidad erosionada por la guerra, la que viene y las previas, surcos que dominan cada uno de los rostros que desfilan por la pantalla —tanto de la familia Fahdel como de sus vecinos y de otras voces de la ciudad—.

En este tiempo definido por el recuerdo y la capacidad de observación, lo captado por la cámara nunca es anónimo y la relación del filmador con lo filmado contrasta entre los instantes de convivencia familiar y las translaciones al exterior, desplazamiento que, por ejemplo en la secuencia del zouk, con los numerosos travellings a través de los pasillos del mercado y sus productos, dialogan con otro tipo de forma documental: el de la entrevista en planos medios de la gente encontrada en el camino, paneos de recorrido donde el uso de lateralidades y frontalidades construyen otro discurso entre el sujeto y el mundo, otra espacialidad que multiplica las visiones de este Irak hasta ahora silenciado (desde luego tenemos referencias como la de Voces de Irak, 2005, pero la forma y la tentativa de este proyecto es esencialmente distinto a las de Fahdel, pues se captan las visiones, opiniones de los sujetos filmados por ellos mismos).

En este tiempo definido por el recuerdo y la capacidad de observación, lo captado por la cámara nunca es anónimo y la relación del filmador con lo filmado contrasta entre los instantes de convivencia familiar y las translaciones al exterior, desplazamiento que, por ejemplo en la secuencia del zouk, con los numerosos travellings a través de los pasillos del mercado y sus productos, dialogan con otro tipo de forma documental: el de la entrevista en planos medios de la gente encontrada en el camino, paneos de recorrido donde el uso de lateralidades y frontalidades construyen otro discurso entre el sujeto y el mundo, otra espacialidad que multiplica las visiones de este Irak hasta ahora silenciado (desde luego tenemos referencias como la de Voces de Irak, 2005, pero la forma y la tentativa de este proyecto es esencialmente distinto a las de Fahdel, pues se captan las visiones, opiniones de los sujetos filmados por ellos mismos).

La primera imagen con la que abre la segunda parte, “Después de la batalla”, es un travelling en el interior del automóvil, manejado por el hermano de Fahdel: al intentar pasar por un puente para llegar a casa del abuelo múltiples retenes militares les impiden el paso. Esta es la transición entre el Irak de contornos familiares y su contrario, el estado de cosas tan imprevisible como determinante que tiene lugar después de la invasión.

Si los largos recorridos de la ciudad y sus habitantes, así como la conformación del espacio doméstico en la primera parte, asocian elementos de una línea temporal precisa, al mostrar a los sujetos organizados para lo que vendrá o a los paisajes que contienen los estragos de una batalla anterior (la guerra del 98, mencionada por varios miembros de la familia Fahdel y las secuelas del embargo de 1991), la segunda parte se ensambla mediante una lógica de lenta zozobra, la conciencia frente a las consecuencias de una incertidumbre existente, donde todo gira alrededor de la ausencia y el ocaso.

El relato familiar renuncia a la vida habitual (racionamiento de alimentos, falta de luz, caos urbano y descomposición social) y el haz de testimonios da paso al reconocimiento del despojo y del desastre. Uno de los momentos más significativos de este segundo movimiento documentalista es la secuencia donde el cuñado de Fahdel reflexiona sobre las ruinas de la filmoteca iraquí, acercamientos a las latas de película quemadas y a los escombros, lamento sí de un orden social, pero también de una cultura, la denuncia de ese nuevo poder en turno cuyas ansias destructivas delatan su propia miseria simbólica.

De igual modo, el ritmo contemplativo de la primera parte, cambia en la segunda, regulada por un montaje vertiginoso como principio de crisis donde la conexión de eventos se vuelve tejido de experiencias y visiones prospectivas, y la imagen del filme deviene iconoclasta al interrogarse sobre las otras representaciones mediáticas del derrumbe. El filme de Fahdel se entiende entonces como un redentor de la presencia, y le confiere voz a los que ahora guardan silencio (desenlace fatídico que se advierte en varios de los textos que acompañan algunas de las imágenes) al explotar el espacio y hacer surgir la violencia de la manera más insoportable, por exclusión.

Todo el horror tendrá lugar siempre fuera de campo, realidad bestial que jamás vemos pero que se construye en el imaginario, abstraída de nuestro horizonte visual y más tangible que nunca en su cualidad de espejismo o conjuro. Así observamos la simulación de una batalla convertida en un juego infantil, de la misma manera en que en otra secuencia el nombrar y conocer cada una de las armas de guerra es un pasatiempo de los niños que miran a la cámara.

En este sentido, el título del filme adquiere otras dimensiones. En alusión directa a Alemania, año cero (1948), se encuentra la pregunta abierta que Roberto Rossellini planteó sobre las ruinas de un país, ¿es posible recuperar lo perdido, darle voz a la historia de un mundo que ha dejado de existir? Ese año cero de Patria, donde el tiempo y la realidad son “desecho de la experiencia”, como señalaba Proust, es un referente quebrado, imagen dispositivo que nubla y difumina el orden de la representación en un intento por recobrar lo que fue.

El hecho de que lo filmado tuvo lugar es una idea que en esta película tendrá otro semblante. La barbarie se da siempre en off y en campo siempre observamos los pedazos, donde la yuxtaposición de acciones y figuras tendrá una relación indisoluble con el acontecimiento, remitiéndonos siempre a la realidad factual.

A tal punto que en la secuencia final se exacerban los alcances de la dinámica inclusión-exclusión mediante la escena de la familia que regresa de celebrar el nacimiento de una sobrina y, al tomar un atajo en el camino, el travelling se interrumpe bruscamente para dar paso, en la siguiente imagen, a una foto de Haidar sobre un ataúd, que con un texto explicativo nos remite a la primera parte.

En esta secuencia, una de las elipsis más impactantes del ensamblaje fílmico, la imagen vale no sólo como documento, sino como memoria viva, y el espectador recompone lo observado, forma parte de la necesidad ética del director de montar planos extraídos de la propia experiencia, la búsqueda deliberada de un ser que se ha convertido en sombra.

Al final, la inmanencia duplicada de lo real, lo que se manifiesta desapareciendo se transforma en el filme de Fahdel, no en la exposición detallada del conflicto, sino en una dialéctica de la presencia que, como en la foto de Haidar, encarna el “esto-ha-sido” barthesiano, el intento de recrear algo que ya no está, cuyo transcurrir ha sido interrumpido en el tiempo y que, sin embargo, es posible preservarlo mediante el registro, arrojarlo de nuevo al mundo en cada proyección.

07.03.16

Maestra en Literatura Comparada y Licenciada en Letras Inglesas por la Facultad de Filosof√≠a y Letras de la UNAM. Se desempe√Īa como conductora del Cine-An√°lisis en la Divisi√≥n de Educaci√≥n Continua de la Facultad de Psicolog√≠a de la UNAM, ha sido docente en la Facultad de Filosof√≠a y Letras y sus √°reas de....ver perfil