Por Claudio S. Herrera

Durante la tarde del Viernes 18 de Octubre de 2019, la prensa noticiosa chilena comenzó a dar gran cobertura a la circulación de un video breve –viralizado por redes sociales ese mismo día–, en donde, por alrededor de 10 segundos, se registraba una situación a todas luces anómala dentro de la estación Moneda del Metro de Santiago (1). En el video, una persona encapuchada, rodeada de un grupo anónimo que se deja ver medianamente eufórico, deja caer a los rieles de la red subterránea, a una distancia que no supera los 10 metros, un televisor de pantalla plana que habitualmente se ubica en los andenes del transporte subterráneo para exhibir los tiempos de traslado de los trenes, aludir a algún contenido misceláneo o puntualizar la noticia más importante del día anterior. El objeto es arrojado, y justo en el momento en que su densidad metálica impacta los rieles, la explosión resultante desparrama cientos de chispas multicolores que mayoritariamente colman el plano y, por poco, alcanzan a los pasajeros que desde el otro extremo del andén atestiguan atónitos lo sucedido. Hay un estruendo, luego la euforia, la grabación se corta, y la incertidumbre lo llena todo.

Hubo un periodista que entrevistado en un semanario de circulación nacional cuatro semanas más tarde(2), propuso situar la génesis del estallido social chileno en ése instante documentado por el video: aquél momento en donde, inadvertidamente y un poco de sopetón, irrumpió con agresividad el quebrantamiento de la inmunidad propia de un sistema de transporte subterráneo que, salvo con algunas contadas excepciones recientes, funcionaba como en los países nórdicos. Según dicen: como corresponde. De todas maneras, la utilidad analítica que reviste el comentario –al suponer la identificación de algo así como un momento originario del estallido– resulta a lo sumo problemática: no sólo por la dificultad que entraña lograr dar con un instante que condense y habilite una narrativa que aventure una explicación plausible desde la temporalidad lineal de un conflicto social, sino por lo árido que se vuelve, para las personas que lo viven día a día, encontrar regularidades cuando estas no hacen más que disiparse y confirmar lo inadecuado de toda pretensión esclarecedora del instante actual. Muchos han querido –Presidente incluido– dar con el lugar preciso de la grieta estructural por donde se filtró todo el fermento de un estallido que sólo parecía un simple germen más bien neutralizado por efecto de las dádivas del consumo y de los poderes fácticos. Hay una secuencia que pone en evidencia este fenómeno cinco años atrás: en Gloria (2015) de Sebastián Lelio –Oso de Oro en Berlín a la Interpretación Femenina para Paulina García– la protagonista, cuyo nombre titula a la película, alienada de su contexto a propósito de una debacle personal, divaga anonadada por una ciudad en donde una marcha cualquiera reclama reivindicaciones que la protagonista tal vez detecta de modo secundario a lo que le sucede. Pero que los espectadores, ciertamente interpelados por una imagen que es más que recurrente en una década completa, no pueden ni tienen la potestad de pasar por alto.

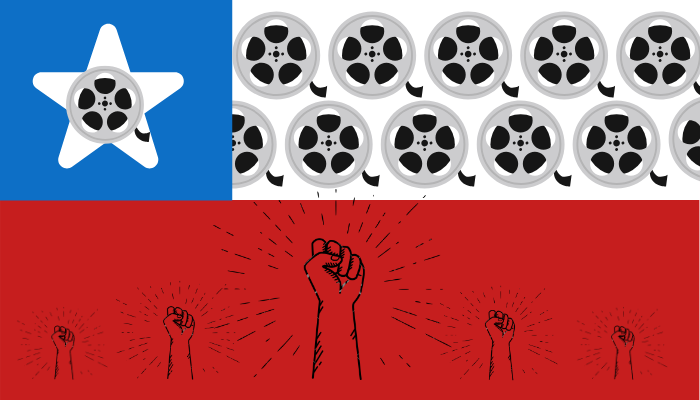

Más allá de la evidencia de que las elites y los ideólogos del modelo, para corroborar su evolución, nunca se hayan levantado de sus escritorios, lo cierto es que tal vez se falló en el diagnóstico por otros asuntos menos perceptibles: aparentemente, la estructura de sentido en la que se sostenían los relatos de sus propias certidumbres confirmó ser una narrativa estrepitosa que cayó, tal como el malogrado televisor del video en el Metro, por efecto de una desigualdad que fue interpretada por una generación que, literalmente, no precisa de dispositivos más grandes que los que caen en sus propios bolsillos, para hacerse de una experiencia que se permiten todo el tiempo y soberanamente registrar. En efecto, más que ser profético, el instante presentado tiene, quizá, un poco de lección y un poco de alegoría: la materialización de la posibilidad real de tirar por la borda una cierta idea paradigmática de país mediatizada demasiado tiempo por la televisión –en este caso, tan característica de la transición democrática chilena iniciada en 1990–, al tiempo que la necesidad por poder dar cuenta, denunciándolas, aquellas fallas en los soportes simbólicos que sostenían ese relato: oficial, rotundo y televisado.

El 2017, de hecho, algo vimos de ese impasse. En Chile se estrenó La telenovela errante (2017) película póstuma que en un principio fue una digresión o una idea a medias –de las tantas que Raúl Ruiz debió haber tenido–, pero que en este caso se recuperó a partir de los fragmentos que el chileno exiliado en Francia filmó inmediatamente después su retorno, a principios de los 90’s, a un país que veía retornar su propia democracia pero que Ruiz, tal vez demasiado ensimismado o defraudado por su incapacidad de conectarse con él, decidió abandonar poco tiempo después de manera intempestiva. Lo interesante de una película que se estrena tres décadas después de la filmación de su material original, es que recupera lo que tal vez sólo es posible de mirar cuando se vive y se mira desde fuera, o también, en otro tiempo: la pretensión de la Historia Oficial de articular una narrativa país que mucho tuvo de soporte ideológico anclado al culebrón televisado que por diez años reinó y rentabilizó lo que contaba. Hoy en día, resulta interesante que los personajes de la película –una historia segmentada en fragmentos y géneros que redundan el absurdo, los juegos de lenguaje y la ubicuidad de los objetos– en un momento determinado, comiencen a emitir sus parlamentos, que más parecen soliloquios, enmarcados en un primer plano que parece confinarlos a los límites de los televisores que los exhiben: porque las televisiones fueron aparatos parlantes de todo eso que queríamos –o mejor dicho, que algunos querían que quisiéramos– ser como país. Lo estremecedor es que, 30 años después, un sujeto anónimo, que probablemente no precisa de televisión alguna en sus rutinas –y que de acuerdo a un crítico cultural influyente (3) sigue siendo, en tanto adolescente o adulto-joven económicamente activo, un interlocutor torpemente obliterado de las políticas públicas de ayuda social, cultural y laboral– tire ése artefacto por la borda subterránea.

Asimismo, convengamos en otro punto: no es casual que veamos ese televisor pantalla plana destruirse a propósito de que existe y tenemos acceso a un registro –qué anticuado sonaría decir telefónico– in situ, en tiempo real, de lo sucedido. Como si ahora, a propósito de la realidad mediatizada por la episteme del Smartphone, fuese posible construir un relato alternativo que precisaba, necesariamente, de la destrucción encarnizada del anterior. Una realidad televisada que, como en el video, cae no siempre por su propio peso, pero que también, y a propósito de su propia debacle, fue capaz de amplificar su estridencia a través de chispazos incandescentes que saltaron en todas direcciones. Por lo mismo, tampoco es del todo irrelevante que las últimas semanas del año que se terminaba tuvieran que ver, en parte, con una discusión que se pretende audiovisual sin asumirse explícitamente: el Presidente de la República señalando, tal vez con demasiada soltura, en entrevistas a medios hispanoparlantes del Primer Mundo, la posibilidad de que parte de los registros directos de violaciones a los Derechos Humanos –muchos de los cuales han tenido una función testimonial decisiva, que ha permitido las condenas de organismos internacionales de los cuales Chile ha suscrito enérgicamente sus convenciones– hayan sido montados en países extranjeros o que posiblemente muchos de ellos no den cuenta cabal de lo que se empeñan en mostrar. Entre otras cosas, la represión inmisericorde y furibunda de la fuerza policial a los manifestantes.

Atrapado en sus certezas o tal vez empantanado en rumiativas fantasmagorías personales, el presidente Piñera –ocasional pero entusiasta invitado a la televisión de los noventa– probablemente no tuvo la ocurrencia de revisar los archivos fílmicos del país que gobierna como para haber visto La revolución de los pingüinos (2008)–crónica documental de Jaime Díaz, exhibida alguna vez por la televisión pública, que pormenoriza la disputa por la Educación Pública que sostuvieron los estudiantes secundarios de principios de siglo– o Ya no basta con marchar (2016)–documental de Hernán Saavedra que orienta la misma disputa, una década más tarde, a partir de la exploración de la manifestación callejera como táctica política–. Ambos documentales que registraron, en sus tiempos y desde los recursos disponibles, las efervescencias que nadie visualizó como señales contundentes del descontento que ha llenado puntos neurálgicos de las capitales regionales del país. Pero que se sigue asociándose mayoritariamente –de una manera demasiado febril como para tomársela en serio– a un violentismo azuzado por extranjeros y de génesis anarco-chavista, que ya roza el paroxismo entre sus eximios portavoces predilectos.

Al mismo tiempo, no debe olvidarse que parte del audiovisual nacional –ciertamente también interpelado por la arremetida del testimonio que el Smartphone documenta– no ha escatimado en robustecer una reflexión, muchas veces apremiante, respecto del estado de las cosas. Documentales en la línea de El vals de los inútiles (2013) de Edison Cajas, Tierra Sola (2017) de Tiziana Panizza, o Dios (2019) del colectivo Mapa Fílmico de un País (MAFI) ya analizaron, desde distintos lugares y formatos, algunos frentes del descontento: la asociatividad al fragor de la reivindicación social, las deudas coloniales con los territorios no continentales, y el pavor paródico ante una Iglesia defenestrada por sus propios correligionarios. Todos estos, esfuerzos que complementan y sacuden una filmografía que, al mismo tiempo, siempre ha perfilado un registro contundente respecto de los cabos sueltos que, al país, han dejado los recorridos de las memorias históricas. Relevante cualitativamente aunque no necesariamente hegemónico a nivel temático o cuantitativo(4), el documental sobre memoria o vinculado a los Derechos Humanos ha acompañado un panorama camaleónico a nivel político, pero del que también este se desmarca para, en otra clave, volver a emparentársele.

En la línea de documentalistas como Sebastián Moreno (Guerrero, Habeas Corpus) Pachi Bustos (Actores Secundarios, Haydee y el pez volador) o el mismo Patricio Guzmán (Nostalgia de la Luz, El botón de nácar, La cordillera de los sueños), los esfuerzos por extender los alcances de la memoria histórica en términos de recuperación, re-escritura o re-significación, han sido pródigos. Por otro lado, documentales como El pacto de Adriana (2017) de Lissete Orozco, El patio (2016) de Elvira Díaz, o Chicago Boys (2015) de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, han decidido orientarse por derivas circunstanciales, que enriquecen una lectura sobre lo pasado desde un posicionamiento que exige todo el tiempo, a la actualidad, la necesidad de dialogar: la subjetivación de segundas y terceras generaciones de familiares directos o indirectos de la violencia política –asunto también frecuente en lo que se ha denominado literatura de los hijos–, las operaciones de trabajo sobre los desaparecidos y su paradójica materialidad, o los ecos genealógicos de un modelo ideológico instituido por la fuerza, constituyen los soportes temáticos de un documental que siempre orbitó alrededor de la grieta que otros optaron por eludir de manera obtusa e inconducente.

En consecuencia, paradójico resulta que muchos de estos registros fuesen de hecho exhibidos en el subterráneo ilustre del Palacio de la Moneda, puesto que ahí precisamente opera un Centro Cultural incombustible, que ha exhibido sin parar todo tipo de propuestas y apuestas audiovisuales que seguramente habrían servido, sino para anticipar, al menos para poder asimilar unos tiempos en los cuales la televisión y lo que esta representaba siempre terminaban por retrotraernos a una monserga agotada y –según piensan algunos– a veces tan tramposa como el régimen que la antecedió.

En esa misma órbita, pero de manera independiente, debería situarse un documental como Lemebel (2019) de Joanna Reposi. No sólo por la inesperada y masiva convocatoria que ha tenido el documental, al fragor de un estallido social que lo tiene de estandarte, sino porque la figura de Pedro Lemebel –escritor y artista, activista inclasificable, defendido por Roberto Bolaño como un poeta que no necesitaba escribir poesía para ser el mejor de su generación– abre otra dimensión fundamental dentro de la ruptura chilena. El documental y la obra misma de Lemebel –artista de una obra visual clave en dictadura a través de las Yeguas del Apocalipsis(5)–, sumadas a la performance del poeta Raúl Zurita –de quien también este año se exhibió Zurita, verás no ver (2018) de Alejandra Carmona– o las intervenciones del Colectivo de Acciones de Arte (CADA), sintonizan con la intervención, de alcance planetario, ejecutada por el Colectivo Las Tesis en este mismo año. Una propuesta de intervención que también podría tener de antecedente directo, parte del trabajo que articuló en dictadura Mujeres por la Vida, agrupación que reivindico el lugar de la mujer en la resistencia chilena, al que recientemente se aproximó documental como Hoy y no mañana (2018) de Josefina Morandé, no sólo conformándose con exhibir y recuperar ese esfuerzo antes desplazado por la historia, sino que también trazando claras continuidades entre las encrucijadas de las mujeres en ambos momentos: tanto antes como ahora.

En este sentido, una propuesta como “Un violador en tu camino” –sindicada por la miopía aterrorizada de los grupos conservadores como una mera coreografía– no sólo es una interpelación audaz e insurrecta en el seno mismo de un espacio público cuya apertura pudo ser legitimada por la movilización social que duró una década, sino que es también –y aquí tal vez radique su mérito más inadvertido– una manera de ejercer una pedagogía desde una terapéutica de la performance. Abandonando la dialéctica teoría-práctica, necesaria pero a veces también susceptible de ponerse entre paréntesis, Las Tesis entienden la necesidad de hacer inteligible su mensaje como objetivo programático central. La intervención, en este sentido, es efectiva en tanto catarsis reparadora, síntesis colaborativa en donde son todas integrantes que asisten a una corporalidad que es restituida por ellas mismas: entonación altisonante que recupera las estrategias mnemotécnicas que cierta racionalidad moderna masculinizada, omnisapiente y explicadora, desechó por pensarlas erróneamente como una mera repetición. Aunque también, una revitalizadora manera de politizar una efervescencia social acribillada por la intentona oficial de transformar toda protesta en pura anomia.

Qué duda cabe, entonces, que el audiovisual nacional, y el documental como su plataforma de ejecución y visibilización ético política, se encuentra en plenas condiciones de articular, retomando la pertinencia de la memoria, adentrándose exploratoriamente en el dispositivo microhistórico que inaugura el Smartphone, o dialogando de manera recíproca con la performance, otros pliegues necesarios en el tejido social: introduciendo interpelaciones que desde la externalidad aparentemente más ajena, permitan entrar y desentrañar, más que las causas de lo que no es domesticable con respuestas, las posibilidades de un descontento y sus derivas posibles. Desde el ofrecimiento de plataformas que lo ayuden como nunca a pensar su lugar en un mundo, a todas luces, epistemológicamente convulso, pero siempre abierto a lo que sea. Ya lo decía por ahí un rayado en la devenida ciudad-cuaderno: “estamos peor pero estamos mejor, porque antes estábamos bien pero era mentira. No como ahora que estamos mal pero –al menos, podríamos agregar– es verdad”.

Notas:

1 Dicha estación, que forma parte de la Línea 1 del Metro de Santiago, se ubica a muy pocos metros del Palacio de Gobierno, símbolo del Gobierno central, bombardeada en dictadura y actual sede del poder Ejecutivo. Existen a su vez distintas versiones del mismo video, que se encuentran disponibles en Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=Ii2vEfoxi1E]

2 La entrevista se le realizó Juan Cristóbal Guarello, periodista deportivo, en el semanario The Clinic, el día Martes 19 de Noviembre [https://www.theclinic.cl/2019/11/19/juan-cristobal-guarello-yo-no-le-creo-nada-a-pinera/]

3 Columna de Ascanio Cavallo, La tercera revolución pingüina, Diario La Tercera, Domingo 7 de Diciembre [https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-ascanio-cavallo-la-tercera-revolucion-pinguina/929809/]

4Respecto de la creencia equivocada sobre filmografía y documentales sustentados exclusivamente en temáticas sobre la Dictadura, véase “El cine chileno NO habla mucho del golpe y la dictadura. Catastro de películas estrenadas entre 2001-2018” [http://cinechile.cl/criticas-y-estudios/el-cine-chileno-no-habla-mucho-del-golpe-y-la-dictadura-catastro-de-peliculas-estrenadas-entre-2001-2018/]

5Colectivo formato por Pedro Lemebel y Francisco Casas que funcionó de 1998 a 1997, encabezando diversas manifestaciones político-culturales que desde la denominación del acontecimiento como estrategia, tensionaron creencias e institucionalidades hegemónicas en torno al arte oficial, la política de la transición y la heteronormatividad sexual entre otras.

c048282b.png

Abreaccion Cine Claudio S. Herrera

Claudio es psicólogo. Reparte su tiempo entre hacer clases, ver cine y lograr terminar una MaestrÃa. No se encuentra mucho en eso de ser cinéfilo. Ni menos, amante del cine: ve pelÃculas porque está acostumbrado, porque no es demasiado caro y porque, tal vez, fue lo único que se le ocurrió hacer con el poco tiem....ver perfil